|

Viale

Cante, 10 |

|

Webmaster

Ing. D. Guanciarossa

|

|

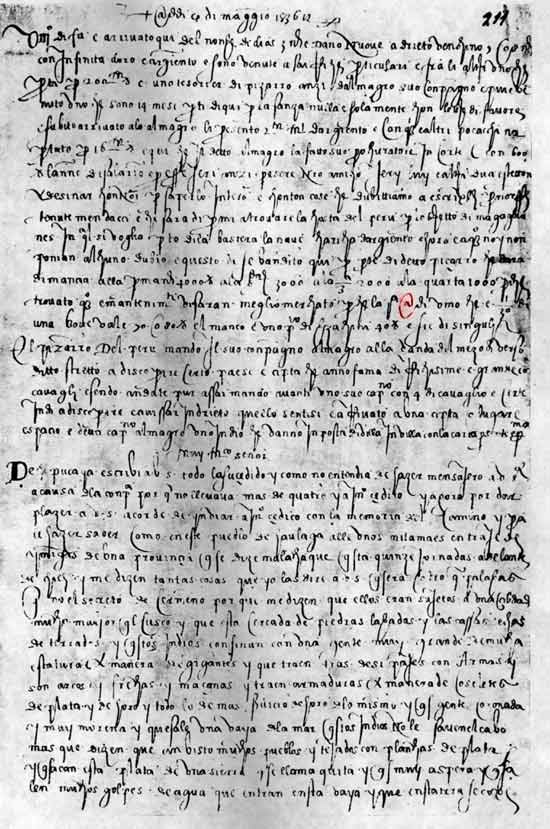

C'è chi dice "chiocciola", chi dice "chiocciolina", chi fa l'esperto e dice "at", in inglese. Tutti riconoscono quel simbolo che sta in mezzo a un indirizzo di posta elettronica: la @. Ma da dove viene? Chi ha pensato di utilizzarla facendola diventare uno dei caratteri più importanti della Rete? Perché scegliere proprio quel simbolo? E, soprattutto, chi l'ha inventato? La risposta a tutte queste domande ci riporta indietro di almeno cinque secoli. La chiocciola, tracciata esattamente con quello stilema compare in alcuni scritti del '500. Sono scritti commerciali, lettere mercantili. E sono italiani. Veneziani, per essere precisi. Come, dalla fiorente economia della Serenissima, passando attraverso l'impero navale inglese e sfiorando il mondo arabo e la Spagna, la chiocciola sia sbarcata su Internet, è un viaggio che ha scoperto Giorgio Stabile, docente di Storia della scienza dell'Università "La Sapienza" di Roma. Stabile, curando una raccolta fotografica per l'Istituto Treccani che dovrà contenere tutti i fatti salienti del secolo, ha approfondito le origini di molti degli aspetti delle nuove tecnologie. Tra questi non poteva mancare Internet né la rivoluzionaria svolta nelle comunicazioni che ha impresso l'avvento della posta elettronica. Ed ecco quindi la ricerca delle origini di quello strano segno presente sulle tastiere dei pc di tutto il mondo. Professore, come è incominciata la ricerca? "Dal mondo anglossassone. Nei caratteri tipografici del secolo scorso, la @ assume il significato di at a price of, al prezzo di. Un simbolo squisitamente commerciale". E' stato questo l'indizio che ha dato l'input alla ricerca a ritroso attraverso il tempo. Simbolo commerciale, dunque. Quindi, racconta Stabile, bisognava cercare in quella direzione l'antenato che ha consentito al mondo anglosassone di poterlo utilizzare. "Nessun simbolo nasce dal nulla e nessun simbolo viene scelto a caso", dice il professore. Allora, grazie a un paio di dritte della Scuola paleografica romana, Stabile ha consultato una raccolta di documenti mercantili italiani di proprietà dell'Istituto internazionale di storia ecomomica "Francesco Datini" di Prato, curata da Federigo Melis. Bingo. Seguendo questa pista, Giorgio Stabile è arrivato a scoprire che la @ rappresentava un'icona dei mercanti italiani (soprattutto veneziani), che la utilizzavano come abbreviazione commerciale dell'anfora, unità di peso e capacità dalle origini antichissime. Due indizi non fanno una prova. E allora ecco il terzo che conferma l'universalità di quel simbolo. Stabile ha fatto un altro passo indietro. Anno 1492 (agli appassionati di coincidenze non sfuggirà questo aspetto): un dizionario spagnolo-latino traduce la parola "arroba" con "anfora" e cioè dimostra che le due unità di misura sono conosciute sia nel mondo arabo ispanico che in quello greco-latino. Ma allora professore come si è arrivati da questa accezione commerciale a quella del ciberspazio? "Merito di Ray Tomlinson, un ingegnere americano. E' uno dei padri di Internet, è stato il primo a individuare un sistema di posta elettronica da utilizzare su Arpanet, l'antenato del Web. Gli serviva un simbolo da inserire tra il nome del destinatario e il percorso per arrivare al server dove questo era ospitato. Era l'inizio degli anni Settanta. Tomlinson se l'è trovato sulla tastiera perché, come abbiamo detto, gli anglosassoni hanno continuato a servirsene con l'accezione di at price of. Ed ecco risolto il mistero". Insomma, si potrebbe tranquillamente sostituire l'espressione "chiocciola" con l'espressione "anfora"? "Sì, volendo. Ma al di là della diffusione del simbolo nel mondo arabo, non dimentichiamo il merito degli italiani. A proposito, ho il sospetto, ma ho bisogno di tempo per approfondire la ricerca, che questo simbolo possa essere stato utilizzato anche da Leonardo da Vinci. Vedremo".

Tratto da: Documenti per la storia ecnomica dei secoli XIII-XVI. Con una nota di paleografia commerciale a cura di Federigo Melis, Firenze Olshki, 1972

Tratto da: Documenti

per la storia ecnomica dei secoli XIII-XVI. Con una nota di paleografia

commerciale a cura di Federigo Melis, Firenze Olshki, 1972

|

||

|

|

||

| Pubblicazioni

dell'Ass. La viabilità antica nella valle del Cesano (PDF 650Kb) GUIDA al percorso geonaturalistico di Monte Porzio (PDF 570Kb) |

||

Aggiornamento:

27 settembre 2006 |

||