Archive for the ‘GDL’ Category

Incontro con l’autore – mercoledì 31 luglio

“In questo scritto "noi due nel tempo" ho voluto raccontare la mia storia, l’incontro e la vita trascorsa con il mio compagno. Neanche mezzo secolo d’età in due: d’amore e d’accordo abbiamo lavorato sodo, per migliorarci e fare progressi economicamente, assaporando anche la gioia di una famiglia unita.” (M.P.S.)

——

Saranno protagoniste dell’incontro le sue ultime opere “Viole mammole” e “Noi due nel tempo”. Da tempo Maria Pia Silvestrini, voce nota a Senigallia per la sua passione nella poesia dialettale e in lingua, negli ultimi anni si è fatta conoscere anche per le sue opere pittoriche.

In lettura estate 2024

Una donna italiana. Maria Oliverio, altrimenti conosciuta come Ciccilla, nasce a Casole, nella Sila calabrese, da famiglia poverissima. Dalle strade del paese si sale sulla montagna che è selvaggia, a volte oscura, a volte generosa come una madre. Quelle strade, quei sentieri li imbocca ragazzina quando la sorella maggiore Teresa, tornata a vivere in famiglia, le toglie il letto e il tetto. E quelli sono i sentieri che Maria prende per combattere al fianco di Pietro, brigante e ribelle, diventando presto la prima e unica donna a guidare una banda contro la ferocia dell’esercito regio. Se da una parte Teresa trama contro di lei una incomprensibile tela di odio, dall’altra Pietro la guida dentro l’amore senza risparmiarle la violenza che talora ai maschi piace incidere sul corpo delle donne. Ciccilla passa la giovinezza nei boschi, apprende la grammatica della libertà, legge la natura, impara a conoscere la montagna, a distinguere il giusto dall’ingiusto, e non teme di battersi, sia quando sono in gioco i sentimenti, sia quando è in gioco l’orizzonte ben più ampio di una nuova umanità. Il volo del nibbio, la muta complicità di una lupa, la maestà ferita di un larice, tutto le insegna che si può ricominciare ogni volta daccapo, per conquistarsi un futuro come donna, come rivoluzionaria, come italiana di una nazione che ancora non esiste ma che forse sta nascendo con lei.

Una donna italiana. Maria Oliverio, altrimenti conosciuta come Ciccilla, nasce a Casole, nella Sila calabrese, da famiglia poverissima. Dalle strade del paese si sale sulla montagna che è selvaggia, a volte oscura, a volte generosa come una madre. Quelle strade, quei sentieri li imbocca ragazzina quando la sorella maggiore Teresa, tornata a vivere in famiglia, le toglie il letto e il tetto. E quelli sono i sentieri che Maria prende per combattere al fianco di Pietro, brigante e ribelle, diventando presto la prima e unica donna a guidare una banda contro la ferocia dell’esercito regio. Se da una parte Teresa trama contro di lei una incomprensibile tela di odio, dall’altra Pietro la guida dentro l’amore senza risparmiarle la violenza che talora ai maschi piace incidere sul corpo delle donne. Ciccilla passa la giovinezza nei boschi, apprende la grammatica della libertà, legge la natura, impara a conoscere la montagna, a distinguere il giusto dall’ingiusto, e non teme di battersi, sia quando sono in gioco i sentimenti, sia quando è in gioco l’orizzonte ben più ampio di una nuova umanità. Il volo del nibbio, la muta complicità di una lupa, la maestà ferita di un larice, tutto le insegna che si può ricominciare ogni volta daccapo, per conquistarsi un futuro come donna, come rivoluzionaria, come italiana di una nazione che ancora non esiste ma che forse sta nascendo con lei.

“Gnanca na busia” è il racconto dell’esistenza, semplice eppure straordinaria, della contadina mantovana Clelia Marchi, che decise di scrivere i ricordi di settant’anni di vita su un lenzuolo. La testimonianza unica di un mondo rurale oggi così remoto e incomprensibile, racchiuso nelle parole della più umile dei suoi esponenti.

“Gnanca na busia” è il racconto dell’esistenza, semplice eppure straordinaria, della contadina mantovana Clelia Marchi, che decise di scrivere i ricordi di settant’anni di vita su un lenzuolo. La testimonianza unica di un mondo rurale oggi così remoto e incomprensibile, racchiuso nelle parole della più umile dei suoi esponenti.

Uno di quelli porosti dai compnenti del gruppo

26 giugno 2024 – Incontro Gruppo di Lettura

Adelaida Gigli, è nata a Recanati nel 1927 e lì è morta nel 2010, in mezzo ha vissuto tra le frontiere, è stata argentina, è stata italiana, è stata scrittrice, artista e rivoluzionaria. Figlia del pittore Lorenzo Gigli, che durante il fascismo lasciò l’Italia per Buenos Aires con tutta la famiglia. La storia di Adelaida bambina comincia in qualche modo per le strade della capitale argentina e da lì, da quei quartieri inizia a raccontarla Adrián N. Bravi in Adelaida (Nutrimenti, 2024). Si tratta di un libro meraviglioso, diciamolo subito. Bravi ha scritto un romanzo, un saggio sulla storia della dittatura argentina, un altro sulla letteratura argentina, un libro che è anche intervista e memoir. Soprattutto Bravi ha scritto una storia che offre gli strumenti per fuggire dai tiranni e dal dolore e su come nasce, si costruisce e resiste un’amicizia.

Adelaida Gigli, è nata a Recanati nel 1927 e lì è morta nel 2010, in mezzo ha vissuto tra le frontiere, è stata argentina, è stata italiana, è stata scrittrice, artista e rivoluzionaria. Figlia del pittore Lorenzo Gigli, che durante il fascismo lasciò l’Italia per Buenos Aires con tutta la famiglia. La storia di Adelaida bambina comincia in qualche modo per le strade della capitale argentina e da lì, da quei quartieri inizia a raccontarla Adrián N. Bravi in Adelaida (Nutrimenti, 2024). Si tratta di un libro meraviglioso, diciamolo subito. Bravi ha scritto un romanzo, un saggio sulla storia della dittatura argentina, un altro sulla letteratura argentina, un libro che è anche intervista e memoir. Soprattutto Bravi ha scritto una storia che offre gli strumenti per fuggire dai tiranni e dal dolore e su come nasce, si costruisce e resiste un’amicizia.

Molti degli amici di Adelaida, ancora prima del colpo di stato, avevano deciso di intraprendere la via dell’esilio e di non tornare più. Ed è per questo che non possiamo circoscrivere la dittatura a un arco temporale di otto anni, perché il terrore, l’abbandono, la scomparsa dei cari trascendono quella manciata d’anni, cambiando per sempre la vita delle persone, anche di coloro che non ebbero mai a che fare con il regime.

Bravi da bambino visse per qualche anno in un sobborgo di Buenos Aires, San Fernando, e molto tempo dopo a Recanati, nel 1988, avrebbe conosciuto una donna che abitava nello stesso quartiere, Adelaida Gigli, con cui da quei giorni di fine anni Ottanta avrebbe condiviso una grande amicizia, costruita di parola in parola, di oggetto in oggetto, di taccuino in taccuino, di bicchiere in bicchiere, di memoria in memoria. Bravi è uno scrittore argentino ed è uno scrittore italiano, vive in Italia da molti anni e in italiano scrive i suoi libri. Bravi non dimentica la storia dell’Argentina, delle difficoltà sociali, della dittatura, non la può dimenticare, come non può farlo nessun argentino, non importa se sfuggito alle torture oppure no, se scampato a quegli anni oppure no. La strada per Bravi per riportarci a quelle storie, e non solo a quelle, è proprio l’incontro con Adelaida.

In quell’anno abitavo a circa dieci isolati da lì e spesso ci passavo davanti quando andavo a prendere il treno. Non potevo allora immaginare che in quella casa, in via Conesa, una casa semplice con un giardino davanti, si nascondesse un centro di tortura. Era un quartiere tranquillo, con i marciapiedi larghi, pieni di alberi e di aiuole. E quando oggi mi rivedo in quelle strade, con la spensieratezza del ragazzino che ero in quel periodo, mi rendo conto di essere stato in una specie di Waterloo sotterranea che stava risucchiando un’intera generazione.

C’è una ragazza in fuga con una bambina piccola in braccio e Mini si chiama la ragazza e Ines si chiama la bambina. La ragazza scappa in uno zoo, affida la piccola a due ignari passanti, ma verrà comunque catturata dagli uomini di Videla. Stessa sorte capiterà ai suoi amici e a suo fratello Lorenzo Ismael. Sono entrambi figli di Adelaida Gigli e dello scrittore David Vinas, nessuno dei due farà più ritorno, di nessuno dei due si avrà più notizia.

Adelaida che ha sempre fatto politica attiva ha accolto in casa dissidenti e rivoluzionari, ha nascosto loro e le loro armi, non può più restare in Argentina senza figli, senza nessuna speranza. Scappa attraverso la frontiera con il Brasile e poi su una nave per Genova, ma questo è solo un pezzo della sua storia. Adelaida è stata scrittrice di racconti, di poesie, soprattutto fondatrice (e unica donna in redazione) della rivista Contorno che si contrapponeva a quella considerata più elitaria, la Sur di Victoria Ocampo.

Proprio su Ocampo, Adelaida scrisse uno dei suoi testi più noti. Il grosso della sua scrittura è celato, nascosto, svelato ora a chi non la conosce dal testo di Bravi. Adelaida Gigli, soprattutto fino a quasi gli ultimi anni di vita, è stata una ceramista. È stata una donna capace di sfidare chiunque, di non sottostare alle regole, di organizzare feste che si trasformavano in performance, di essere lei stessa un’opera visiva, un talento multiforme prestato alla vita. A Recanati le è stato intitolato un giardino e poi un altro, era una donna dall’ampio respiro, da aria aperta, dalla mente luminosa.

Non aveva mai avuto una pietra dove piangere i suoi morti e ora temeva che potessero scomparire anche dalla sua testa, ed è per questo, suppongo, che aveva il bisogno imperante di lasciare per iscritto, di proprio pugno, certe cose.

29 maggio 2024 – Incontro Gruppo di Lettura

Erano le 13.50 del 7 giugno 1918 quando un boato investì Castellazzo di Bollate: nella fabbrica di munizioni svizzero-tedesca Sutter & Thévenot ci fu una terribile esplosione in cui persero la vita 59 lavoratori. Di questi, 52 erano operaie addette alla produzione di bombe da trincea, tutte giovani tra i 14 ed i 30 anni. Prende spunto da questo tragico evento il nuovo romanzo di Ilaria Rossetti, “La fabbrica delle ragazze“, edito da Bompiani, pubblicato lo scorso 24 gennaio, già candidato al Premio Strega 2024, che verrà presentato venerdì 8 marzo alle 21 nella biblioteca comunale di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa a Bollate.

Erano le 13.50 del 7 giugno 1918 quando un boato investì Castellazzo di Bollate: nella fabbrica di munizioni svizzero-tedesca Sutter & Thévenot ci fu una terribile esplosione in cui persero la vita 59 lavoratori. Di questi, 52 erano operaie addette alla produzione di bombe da trincea, tutte giovani tra i 14 ed i 30 anni. Prende spunto da questo tragico evento il nuovo romanzo di Ilaria Rossetti, “La fabbrica delle ragazze“, edito da Bompiani, pubblicato lo scorso 24 gennaio, già candidato al Premio Strega 2024, che verrà presentato venerdì 8 marzo alle 21 nella biblioteca comunale di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa a Bollate.

"Non conoscevo questa storia, l’ho scoperta in modo del tutto casuale. Nel 2020 in piena pandemia stavo ragionando su un nuovo libro e in particolare mi stavo documentando su un problema molto attuale, le morti sul lavoro in Italia, quando su Wikipedia ho letto la storia dell’esplosione della fabbrica, poche righe che mi hanno colpito – racconta la scrittrice lodigiana –. Mi ha incuriosito e l’ho approfondita con le notizie che c’erano sul web. Ho capito che poteva essere una storia interessante perché aveva molti ‘varchi’ per il racconto".

27 marzo 2024 – incontro con Enrico Vergoni

Mercoledì 27 marzo Enrico Vergoni ci ha presentato il suo primo romanzo.

È stata una serata molto piacevole ed Enrico ci ha fatto capire la differenza tra lo scrivere poesie e un romanzo.

Ha letto alcuni punti dal “prologo”

Sentiamoci liberi di essere noi stessi

…

Sentiamoci liberi di fare l’amore con il cuore in gola …

…

Sentiamoci liberi di fare due birre in spiaggia a raccontarci la vita e le sue paure, una sigaretta fino all'alba senza gruppi WhatsApp in cui non si sa mai che caxxo Scrivere.

…

Sentiamoci liberi di avere quarant’anni ma ogni tanto fare qualche caxxata

…

Sentiamoci liberi di sorridere sempre e perderci in mille tramonti da condividere (non sui social) con chi ci ama

…

Sentiamoci liberi di dire quello che pensiamo, che a forza di silenzi il mondo sta marcendo

Sentiamoci liberi e orgogliosi di essere italiani. Siamo tutti figli di Falcone e Borsellino, del loro coraggio e del sorriso che hanno in quella meravigliosa foto che custodiamo tutti nel cuore.

Sentiamoci liberi di vivere come in un film! Che la vita è bella e se ti impegni puoi vincere perfino l’oscar.

Poi si è passati a parlare più in dettaglio del personaggio.

-È tutto liquido. Io in questo liquido ci nuoto- Un inno al menefreghismo? Lui su questo sa molto. Col protagonista ho voluto dargli una valenza molto contraria rispetto alla mia. G è uno che dice qui ormai sul mondo non ci capisco più niente. Allora lui sta sul balcone con la sigaretta e sì, se lui c’ha l'estetista l'acido ialuronico, l'amichetta del sabato sera e dice a me,non me ne frega niente, gioca a calcetto, fa un passo indietro rispetto ai tempi.

È tutto quello che io ho sempre detestato delle persone ma l'ho voluto mettere come protagonista del libro. Per me è uno sconfitto perché rinuncia a capire e rinuncia a vivere. Però mi piaceva questo personaggio così lontano da me e sarebbe stato troppo facile fare un selfie. Non è un selfie, non è un selfie, questo sicuramente

Lui ha un padre che è il contrario di lui ,ha un padre che credeva nella politica, nel volontariato, gli regalava i libri, leggeva i libri, comprava la Repubblica, gliela portava, aveva la foto di Berlinguer in casa. Quindi ha un padre. Sì, sì.

Lui invece guarda sta gente. Infatti c'è una battuta dice “Io a Enrico Berlinguer preferisco Moana Pozzi”. Ok, in quel momento, perché lui proprio ci rinuncia, non è una sconfitta ma una delusione.

Forse di quegli anni lì, probabilmente.

Ma neanche è il prototipo forse dell'italiano di oggi. Purtroppo. Ma è così e forse è la maggioranza silenziosa del Paese di cui noi scriviamo libri, leggiamo i giornali, facciamo politica, andiamo nelle scuole, forse non la capiamo. E la maggioranza silenziosa che noi, forse intellettuali un po’ radical chic no, non la capiamo. Poi ce ne accorgiamo il giorno dopo le elezioni. E purtroppo è così. E dicevo prima dell'11 settembre che per me è stato il punto, è stata la fine degli anni 90 è stato veramente lo spartiacque.

Conclusione

G è un personaggio che vince sempre perché non si schiera mai. Queste sono persone che mi fanno una grande rabbia, però le ho volute mettere perché ho detto quando mi ricapita di scrivere una cosa negativa? E quindi ho voluto mettere tutti i difetti. Che poi il bello del romanzo è questo, inventi un personaggio e lo riempi di tutti i tuoi difetti, poi è come se andassi sul lettino dell'analista e forse verrebbe fuori che sono peggio di lui, ok?

Sì, perché poi ci piace scaricare i nostri difetti sempre su qualcun altro o personaggi fittizi o personaggi reali. Questo ci salva la coscienza.

A fine serata è stato interessante anche il confronto con i partecipanti che hanno raccontato le diverse esperienze vissute nella loro adolescenza.

Grazie ancora Enrico.

17 aprile 2024 – incontro Gruppo di Lettura

«Ho assaporato la libertà degli uomini, ho visto le ragazze della mia età scomparire dalle strade e diventare invisibili. Per me non è più possibile tornare indietro. È troppo tardi».

Nonostante sia cresciuta sui monti afgani al confine con il Pakistan, in una zona ancora legata a tradizioni secolari, Ukmina sin da piccola va in bicicletta, gioca a pallone, si sposta da sola per le commissioni, parla da pari con gli uomini del suo villaggio. Il motivo per cui può farlo è perché Ukmina non esiste. È un fantasma. Undicesima dopo sette femmine e tre maschi morti in fasce, quando ha superato il mese di vita, suo padre ha capito che ce l'avrebbe fatta e ha sentenziato: «Tu sarai un maschio, figlia mia». È un'usanza diffusa in Afghanistan, tollerata anche dai mullah: una famiglia senza figli maschi, può crescere una bambina come fosse un bambino. Per salvare l'onore, e per scongiurare la malasorte sui figli futuri. Malasorte che consiste nell'avere figlie femmine. Vengono chiamate bacha posh, "bambine vestite da maschio", e sono tantissime. In virtù di un semplice cambio di abiti, Ukmina ha avuto tutta la libertà riservata agli uomini. E ha compreso fino in fondo quale prigionia sia nascere donna nel suo Paese. Così, al raggiungimento della pubertà, quando l'usanza impone alle bacha posh di mettere il velo, sposarsi e fare figli, Ukmina si ribella. Come potrebbe, di punto in bianco, seppellirsi tra quattro mura e ricevere ordini da un marito? Sa di dover pagare con pezzi della propria anima ogni giorno di libertà, ma sa anche che ne vale la pena. Sa che solo rimanendo uomo, libero e con diritto di parola, può aiutare le donne affinché non debbano più nascondersi per esistere.

Incontro GdL 13 marzo 2024

Francesco è un giovane disoccupato, spesso prigioniero delle proprie fragilità. Viola per lui è una rivelazione.

Francesco è un giovane disoccupato, spesso prigioniero delle proprie fragilità. Viola per lui è una rivelazione.

Gli dà forza e fiducia in se stesso e lui la adora, adora tutto di lei. E anche Viola impara ad amarlo e ad aprirsi con lui, nonostante la propria natura un po' da gatto e un po' da istrice.

È soltanto grazie a lei che Francesco ha imparato a guardare il mondo da una nuova prospettiva, capovolta. Le cose non sono come sembrano, e non devono per forza andar sempre male. Così le loro vite – lui che trova finalmente un impiego in un mercatino dell'usato, lei che lavora nel bar dei genitori – si uniscono in modo indissolubile.

L'innamoramento porta alla convivenza e poi al matrimonio. Ma l'idillio dura poco, perché Francesco si accorge che Viola è sempre più cupa e scontrosa, c'è qualcosa che la tormenta e la divora da dentro. Il ragazzo decide di affrontarla e, sulla scorta di un terribile sospetto, le chiede se ci sia un altro uomo.

E un altro uomo, in effetti, c'è: è Viola stessa. Viola che non è mai stata a suo agio dentro il corpo di una donna, dentro quell'identità. Viola che ha deciso di ascoltarsi, finalmente, e avviare il processo di transizione di genere. L'amore che prova per Francesco non è messo in discussione e lui, sospinto da un sentimento assoluto e incrollabile, cerca con tutto se stesso di accettare la situazione e di sostenere la moglie. Ma l'amore, il vero amore, può davvero resistere a tutto?

Nessun aspetto viene nascosto al lettore, né sentimentale né fisico o sessuale, in un percorso che sfida le convenzioni raccontando l'amore come non è mai stato raccontato prima. Una narrazione matura, energica e allo stesso tempo delicata, che supera con coraggio gli stereotipi e trascina il lettore nei meandri più profondi dell'animo umano.

GdL – incontro 24 gennaio

Questo racconto vero, dal passo di romanzo, intreccia storia del Novecento e lessico famigliare, tragedia e speranza: un’avventura nel tempo e nella memoria.

Questo racconto vero, dal passo di romanzo, intreccia storia del Novecento e lessico famigliare, tragedia e speranza: un’avventura nel tempo e nella memoria.

Lajos è un colto ingegnere ebreo ungherese, trasferito a Roma. Maria è una giovane italiana cattolica, dalle forti passioni sociali e politiche.

La loro storia d’amore, che sboccia negli anni Trenta, è già di per sé una sfida al destino, in un Paese in cui il matrimonio tra persone di nazionalità e religioni diverse è complicato. Ancor di più lo è sotto il fascismo: con l’inizio delle persecuzioni contro gli ebrei la loro quotidianità di famiglia borghese e benestante, costruita con impegno a Forlì, si sgretola con impressionante rapidità.

Mentre il regime dà un giro di vite dopo l’altro, Lajos perde la cittadinanza, il lavoro, infine rischia di perdere la libertà e la vita ed è costretto a fuggire insieme alla moglie e ai tre figli di cui uno gravemente malato. Nella solidale Romagna, la rete del soccorso li indirizza presso una signora generosa, Edvige Mancini, che abita in una grande casa nel paese di Premilcuore. Solo che la signora non sa che sono ebrei.

E gli Szegö non sanno che il cognome da nubile di quella donna così gentile è Mussolini: è la sorella del Duce e ospita, al piano superiore, anche un comando tedesco. L’esistenza di Lajos e Maria e dei loro bambini si fa, se possibile, ancora più pericolosa e incerta.

E la guerra non accenna a finire. Ottant’anni dopo i fatti, a narrare questa storia incredibile su una panchina vicino a casa è uno di quei tre bambini, Alberto Szegö.

Dal suo incontro fortuito con Cristina Petit nasceranno un’amicizia sincera e questo racconto vero dal passo di romanzo, che intreccia storia del Novecento e lessico famigliare, tragedia e speranza: un’avventura nel tempo e nella memoria.

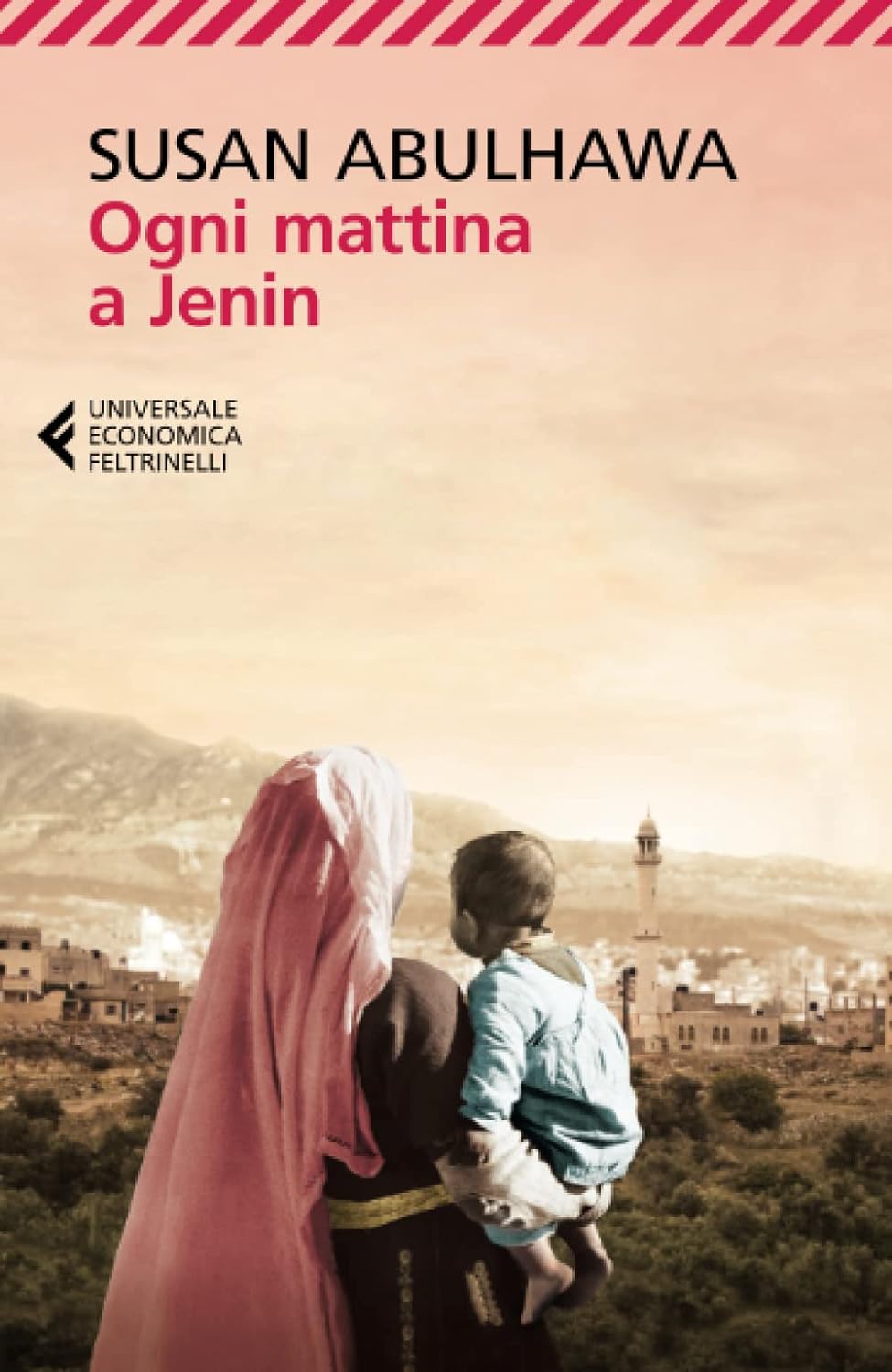

Incontro gruppo di lettura – 6 dicembre 2023

“Ogni mattina a Jenin” fa parte di quella “letteratura della Resistenza” che dopo il giugno del 1967, anno della Naksa (ricaduta) quando Israele occupa Cisgiordania, Gerusalemme est, Gaza (e il Golan siriano), infliggendo al popolo palestinese una nuova cacciata, dopo la prima del ’48. È quella letteratura che si unisce all’impegno politico per denunciare i crimini di Israele e per contrastare l’occupazione e l’imperialismo non solo in Palestina.

Abulhawa racconta il dolore delle madri che dovranno crescere i propri figli in esilio e dei padri che non potranno più tornare nei campi dei loro avi. Dolore contenuto nella domanda che il più giovane dei profughi nel campo di Jenin rivolge al più anziano, Yahya, in fuga dal villaggio di ‘Ain Hod : “Nonno possiamo andare a casa ora?” Alla quale nella Jenin del ’48 era impossibile rispondere ma che non lo sarà mai più. È un racconto che mostra al pubblico occidentale quel dramma reso ancor più duro dell’esproprio dalla propria terra, che il popolo palestinese non smetterà mai di cercare e di riavere.

Secondo la scrittrice ogni scrittore palestinese quando scrive, a prescindere da ciò che scrive, fa un atto di resistenza perché fa parte di un popolo a cui hanno cancellato il proprio posto sulle mappe; così qualsiasi espressione artistica diventa atto politico. “Ogni mattina a Jenin” vuole essere anche un atto di denuncia verso la leadership palestinese che non ha saputo stringere il suo popolo attorno al proprio destino, senza ascoltarlo, lo ha lasciato in balia dei conflitti interni tra le fazioni. Leadership spesso intenta a definire e ridefinire limiti, confini di uno Stato inesistente per compiacere le richieste dell’Altro, inseguendo una pace senza giustizia.

Così non ha saputo vedere la vita reale delle strade, delle carceri, insomma la vita di tutti i giorni sotto occupazione. Con questo libro Susan Abulhawa, palestinese che vive negli Stati Uniti, ci trasmette un grande valore che appartiene al popolo palestinese: il senso d’identità. Non è la creazione di una struttura politica a definire l’identità, non è la nazionalità che fa si che si diventi palestinesi ma l’appartenenza a quella terra significa possedere certe tradizioni, cibi, costumi, musica e soprattutto ricordi.

Susan Abulhawa è nata da una famiglia palestinese in fuga dopo “La guerra dei Sei Giorni” e ha vissuto i suoi primi anni in un orfanotrofio a Gerusalemme. Adolescente, si è trasferita negli Stati Uniti dove si è laureata in Scienze Biomediche e ha avuto una brillante carriera. Vive in Pennsylvania. Autrice di numerosi saggi sulla Palestina, ha fondato l’associazione Playgrounds for Palestine che si occupa dei bambini dei territori occupati.

“Ogni mattina a Jenin” è il suo primo romanzo. Bestseller internazionale è stato pubblicato in ventidue paesi.