Incontro 2 maggio 2017

Un racconto proiettato nel futuro e, nello stesso tempo, una retrospettiva storica. Il futuro immaginato è quello di un mondo sconvolto da catastrofi di proporzioni planetarie, un mondo dove il regresso della civiltà umana e il peggioramento generalizzato delle condizioni di vita costringono gli uomini a cercare nuove (o vecchie) forme di resistenza, di sopravvivenza e di organizzazione della vita associata. Una piccola città viene assediata da un esercito di predatori, al quale danno sostegno alcuni traditori del luogo. Il fatto cade nel corso di un anno, il 2017, in cui ricorre il quinto centenario dell'ultimo assedio subito dalla città nella sua storia passata. Così gli eventi vissuti dai protagonisti e quelli da loro rievocati si intrecciano in una sequela analogica a volte apparentemente casuale, altre volte tuttavia coscientemente programmata. Tra i difensori della città emergono i due protagonisti, che in passato, anteriormente alla catastrofe, avevano condotto ricerche storiche sul territorio. Ai due si aggiungerà una singolare figura femminile. Essi si ritrovano così a vivere in prima persona vicende che avevano cercato di ricostruire. Pur tuttavia rimane desta in loro la coscienza di vivere un terribile presente, nel quale si sentono impegnati ad impedire un esito dell'assedio diverso da quello precedente e a salvaguardare per un futuro quanto mai oscuro la memoria storica della comunità, della loro vita e dei fatti di cui sono stati spettatori attivi.

Un racconto proiettato nel futuro e, nello stesso tempo, una retrospettiva storica. Il futuro immaginato è quello di un mondo sconvolto da catastrofi di proporzioni planetarie, un mondo dove il regresso della civiltà umana e il peggioramento generalizzato delle condizioni di vita costringono gli uomini a cercare nuove (o vecchie) forme di resistenza, di sopravvivenza e di organizzazione della vita associata. Una piccola città viene assediata da un esercito di predatori, al quale danno sostegno alcuni traditori del luogo. Il fatto cade nel corso di un anno, il 2017, in cui ricorre il quinto centenario dell'ultimo assedio subito dalla città nella sua storia passata. Così gli eventi vissuti dai protagonisti e quelli da loro rievocati si intrecciano in una sequela analogica a volte apparentemente casuale, altre volte tuttavia coscientemente programmata. Tra i difensori della città emergono i due protagonisti, che in passato, anteriormente alla catastrofe, avevano condotto ricerche storiche sul territorio. Ai due si aggiungerà una singolare figura femminile. Essi si ritrovano così a vivere in prima persona vicende che avevano cercato di ricostruire. Pur tuttavia rimane desta in loro la coscienza di vivere un terribile presente, nel quale si sentono impegnati ad impedire un esito dell'assedio diverso da quello precedente e a salvaguardare per un futuro quanto mai oscuro la memoria storica della comunità, della loro vita e dei fatti di cui sono stati spettatori attivi.

Incontro GdL – 11 aprile 2017

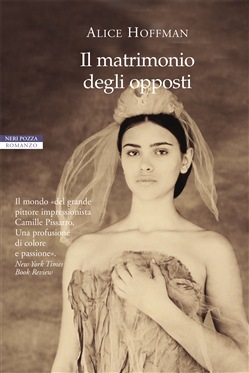

“Il matrimonio degli opposti” (Neri Pozza, 2016, titolo originale The Marriage of Opposites, traduzione di Laura Prandino) è il nuovo libro dell’autrice statunitense, nata a New York nel 1951, Alice Hoffman che ricostruisce l’incontro tra i genitori di Jacob Abraham Camille Pissarro (Charlotte Amalie, 10 luglio 1830 – Parigi, 13 novembre 1903) pittore francese, tra i maggiori esponenti dell’Impressionismo, sullo sfondo delle allora Antille danesi che sarebbero divenute poi, nel 1917, Isole Vergini americane.

A Charlotte Amalie capitale dell’isola di St. Thomas

“le notti erano nere come la pece e l’aria greve e stagnante, perfette per sognare”

Il caldo, le zanzare e i pipistrelli erano il nucleo centrale dell’esistenza degli abitanti del luogo, alla piccola Rachel Pomié, non restava altro che sognare un altro Paese, quello dei nonni paterni, dove le donne erano abbigliate in seta nera e crinoline che frusciavano a ogni passo. Gli avi di Rachel erano arrivati nel Nuovo Mondo dalla Francia portandosi appresso una piantina di melo a ricordo dei frutteti che avevano posseduto. La ricerca della libertà aveva condotto i Pomié prima in Spagna, poi in Portogallo e quindi a Bordeaux, nell’unica regione francese che a quell’epoca ammettesse la religione ebraica. Ma qui la libertà era stata di breve durata,

“la nostra gente venne incarcerata, poi uccisa e bruciata”

perciò via di nuovo varcando l’oceano alla volta del Messico e del Brasile. Ma l’Inquisizione aveva seguito gli ebrei in fuga anche oltre oceano, il nonno di Rachel era finito nell’isola di Saint Domingue, dove erano cresciuti entrambi i genitori della ragazzina. Nel 1754 quando il re di Danimarca aveva emesso un editto in base al quale tutti gli uomini erano liberi di praticare la loro religione sull’isola di Saint Thomas, Monsieur Moses Pomié insieme alla sua giovane moglie si era stabilito nell’isola delle tartarughe definita da Cristoforo Colombo “Paradiso in terra”, dove nel 1795 era nata Rachel. Spirito selvaggio, “di rado facevo come mi si diceva”, Rachel era cresciuta in questo granello di terra che galleggiava su di un mare turchese, avendo come compagnia Jestine, la figlia creola della cuoca Adelle, e il cugino orfano Aaron Rodrigues. A Rachel piaceva scrivere storie e leggere libri nella vasta biblioteca paterna, dove aveva imparato la “storia complicata” dell’isola nella quale la Compagnia danese delle Indie occidentali aveva fondato una società basata essenzialmente sul commercio. Quando gli affari di Monsieur Pomié avevano iniziato ad andare male, l’uomo aveva convinto la figlia a sposare l’anziano commerciante Isaac Petit, un ebreo francese di discendenza marrana

“di quasi trent’anni più di me, padre di tre figli, dei quali una bambina che non aveva ancora un anno”

il quale ancora piangeva la scomparsa dell’amata moglie Esther, morta di febbre puerperale. Gli anni erano passati, Rachel e Isaac avevano avuto tre figli, un maschio e due femmine, all’improvviso nel 1824 Petit era morto in seguito a un attacco di cuore. Considerato che allora alle donne non era concesso di possedere beni terreni, Madame Petit era stata messa da parte a favore di un parente maschio che viveva in Francia, del quale finora nessuno ne aveva mai sentito parlare e che nessuno aveva mai conosciuto. “Un estraneo avrebbe deciso il nostro destino”, quell’estraneo si chiamava Frédéric Pizzarro, che stava per lasciare la Francia da studente giovane e ingenuo per andare incontro al suo destino e all’amore.

“Se trovi la felicità, afferrala. Non la ritroverai un’altra volta. La riconoscerai a prima vista”.

Con suggestioni che rimandano alla letteratura di Gabriel Garcia Marquez, l’autrice descrive con toni brillanti e suggestivi una figura di donna singolare e affascinante morta a 94 anni di età e una grande storia d’amore avente come sfondo uno scenario da favola che nasconde insidie e profonde ingiustizie. Nella Postfazione Alice Hoffman sottolinea come gli anni dell’infanzia e della scuola trascorsi con braccianti e figli di schiavi, contribuirono alle scelte personali e alla formazione politica di Camille Pissarro (l’artista adottò il proprio cognome alla grafia francese nel 1882). Uno dei più grandi pittori del XX Secolo si considerava un ateo e un anarchico e visse la propria vita da artista e lavoratore, un outsider che si lasciava definire soltanto dalla sua arte. Pissarro non tornò mai più nelle Indie Occidentali, ma l’isola di St. Thomas e la sua gente

“influenzarono la sua pittura, la sua filosofia e la sua intera esistenza”.

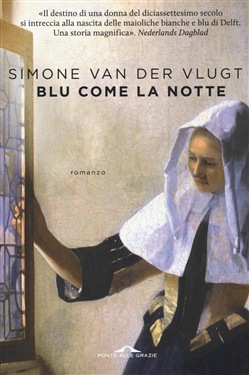

Incontro GdL – 21 febbraio 2017

Catrijn, venticinque anni, vive in una fattoria nella campagna di Alkmaar. È infelicemente sposata con Govert, uomo alcolizzato e violento, che però la lascia ben presto vedova. Alla morte del marito Catrijn decide di cercare fortuna in città, ad Amsterdam, dove va a servizio in una famiglia che la accoglie con rispetto. La padrona di casa prende lezioni di pittura alle quali Catrijn assiste per farle compagnia, e per lei sono momenti di pura felicità. La pittura è la sua vera passione, anche se il suo ceto difficilmente le permetterà di dedicarsi all'arte. Ma il destino ha in serbo molte novità; costretta a lasciare Amsterdam a causa di nuove catastrofi, si reca a Delft dove trova lavoro in una fabbrica di ceramica come decoratrice. È una grande e inaspettata gioia per lei potersi dedicare ai colori, alla pittura, alle figure…

Catrijn, venticinque anni, vive in una fattoria nella campagna di Alkmaar. È infelicemente sposata con Govert, uomo alcolizzato e violento, che però la lascia ben presto vedova. Alla morte del marito Catrijn decide di cercare fortuna in città, ad Amsterdam, dove va a servizio in una famiglia che la accoglie con rispetto. La padrona di casa prende lezioni di pittura alle quali Catrijn assiste per farle compagnia, e per lei sono momenti di pura felicità. La pittura è la sua vera passione, anche se il suo ceto difficilmente le permetterà di dedicarsi all'arte. Ma il destino ha in serbo molte novità; costretta a lasciare Amsterdam a causa di nuove catastrofi, si reca a Delft dove trova lavoro in una fabbrica di ceramica come decoratrice. È una grande e inaspettata gioia per lei potersi dedicare ai colori, alla pittura, alle figure…

Commento

Scritto da GIULIA

il 24 novembre 2016

Simone Van Der Vlugt ambienta questo romanzo nell'Olanda del Secolo d'Oro, dove cultura e arte fioriscono e crescono vertiginosamente grazie ad artisti del calibro di Veermer e Rembrandt e studiosi come Spinoza. Proprio in questa cornice viene ambientata la storia di Catrijn, una donna rimasta vedova che vede nella sua situazione una possibilità di riscatto ma soprattutto l'occasione per seguire i suoi sogni. Sarà proprio questo fermento culturale a spingere non solo la protagonista ma anche tante altre donne a cercare fortuna in città e a decidere di plasmare da sole il proprio destino.

Festa della donna 2017

I PICCOLI PASSI DI UN’EMANCIPAZIONE INCOMPIUTA

(Una nota di Valeria G.)

- 1956: La corte costituzionale abolisce lo IUS CORRIGENDI, cioè il diritto da parte dell’uomo di colpire la moglie per errori nell’educazione dei figli (prima del 2015 per unirsi in matrimonio ci vogliono pochi secondi, per separarsi fino a tre anni)

- 1975: Abolizione della POTESTA’ MARITALE. Con il nuovo diritto di famiglia ora i coniugi hanno pari diritti

- 1981: Con la legge 442 del 2 agosto viene abolito il DELITTO D’ONORE. Prima di questa data colui che uccideva la propria moglie o sorella sotto l’ira per l’offesa del proprio onore aveva diritto a sconti di pena da 3 a 7 anni

- 1981: Viene abolito IL MATRIMONIO RIPARATORE, cioè l’estinzione del reato di violenza carnale nel caso in cui lo stupratore di una minorenne accondiscenda a sposarla per salvare l’onore della famiglia

- 1996: Legge 66: la VIOLENZA SESSUALE viene finalmente riconosciuta come reato contro la persona e non più contro la morale pubblica ed il buon costume

- 2001: Legge 154 del 4 aprile: IL GIUDICE PUO’ PRENDERE MISURE PER CONTRASTARE LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI, come l’allontanamento del familiare pericoloso dal domicilio comune, impedirgli l’avvicinamento ai luoghi frequentati dalla famiglia, imporgli il pagamento di un assegno di mantenimento al nucleo famigliare rimasto privo di sostegno economico a causa del suo allontanamento

- 2009: Legge 38 del 23 aprile: VIENE RICONOSCIUTO IL REATO DI STALKING E PERSECUZIONE ( emerge un fenomeno dalle dimensioni inquietanti)

- VIENE ISTITUITO IL TELEFONO ANTIVIOLENZA 1522

Se si sono raggiunti questi risultati legislativi è grazie alle battaglie dei movimenti femminili o femministi che dir si voglia, ma c’è ancora molta strada da fare per conseguire una sostanziale uguaglianza di diritti uomo-donna, come ad esempio l’equiparazione degli stipendi a parità di mansione, che in molti paesi europei è cosa fatta da tempo.

Ciò non significa misconoscere la differenza fra i due sessi, poichè la corporeità ha la sua importanza ed anche la psiche pensa ed elabora con sfumature diverse tra i due generi, ma questo non deve diventare un presupposto per discriminare o escludere. La famiglia umana è una, al di là della razza, dell’appartenenza religiosa o dell’identità sessuale, oggi a quanto pare sempre meno definita e definibile,

Le lotte delle donne nei paesi occidentali, dopo la forte caratterizzazione negli anni delle battaglie per la regolamentazione delle pratiche abortive, prima illegali e spesso causa di morte, oggi si ascrive nel più ampio universo delle rivendicazioni per la conquista e la tutela dei diritti umani in quanto tali. Si tratti di bambini, di minoranze etniche, di anziani, o portatori di qualche handicap…ognuna di queste battaglie rappresenta semplicemente il desiderio e la necessità di vedere riconosciuta la propria persona e di avere tutti le medesime opportunità di accesso ad una condivisa idea di felicità.

Mentre da un lato sembra che le donne dei paesi occidentali godano di grandi libertà e benefici, se paragonati alle immense privazioni delle nostre compagne nei paesi islamisti più radicalizzati, è pur vero che continuiamo ad essere uccise, seviziate, abusate, discriminate, escluse. Molti fattori, tra cui la non trascurabile difficoltà occupazionale, esasperano rapporti famigliari già di per sé conflittuali che, non sapendo gli attori come gestire, spesso sfociano in atti criminosi degni della barbarie più estrema, senza che si sia avuta la forza o l’opportunità di farsi aiutare, esternando il proprio dolore e magari trovando soluzioni concilianti ed incruente.

Certamente una cosa da fare subito è non piangersi addosso ma rimboccarsi le maniche e cercare di agganciare il nostro disagio esistenziale a quello di altri o altre. La solitudine infatti deprime o arroventa ancor di più odii e rancori, mentre è nel confronto e nella solidarietà che si acquisiscono consapevolezze e competenze per costruire strategie rivendicative mirate ed efficaci. Il gesto isolato colpisce e destabilizza solo momentaneamente senza risolvere nulla, mentre un’azione congiunta può raggiungere qualche risultato.

Ma ciò che soprattutto va fatto è capire che la nostra dignità non è nelle mani del mondo ma di noi stesse. Siamo solo noi che studiando, informandoci, crescendo sia intellettualmente che esperienzalmente, possiamo comprendere il nostro valore, stimarci e volerci bene.

Dobbiamo essere noi a farlo prima di pretenderlo dagli altri, solo così possiamo sperare di compiere qualche altro passo…

Dunque, care ragazze, non buttiamoci via, divertiamoci pure ma non perdiamo tempo nè diamo importanza a cose che non ne hanno, coltiviamo le nostre anime e non solo i nostri corpi, diventiamo luce per questa umanità sempre più ottenebrata ed ispirazione per opere ed azioni che servano a tutti, frantumando ogni idea di vittoria o di potere di un essere su un altro essere e cercando solo l’essenziale: la pace, la giustizia, la libertà.

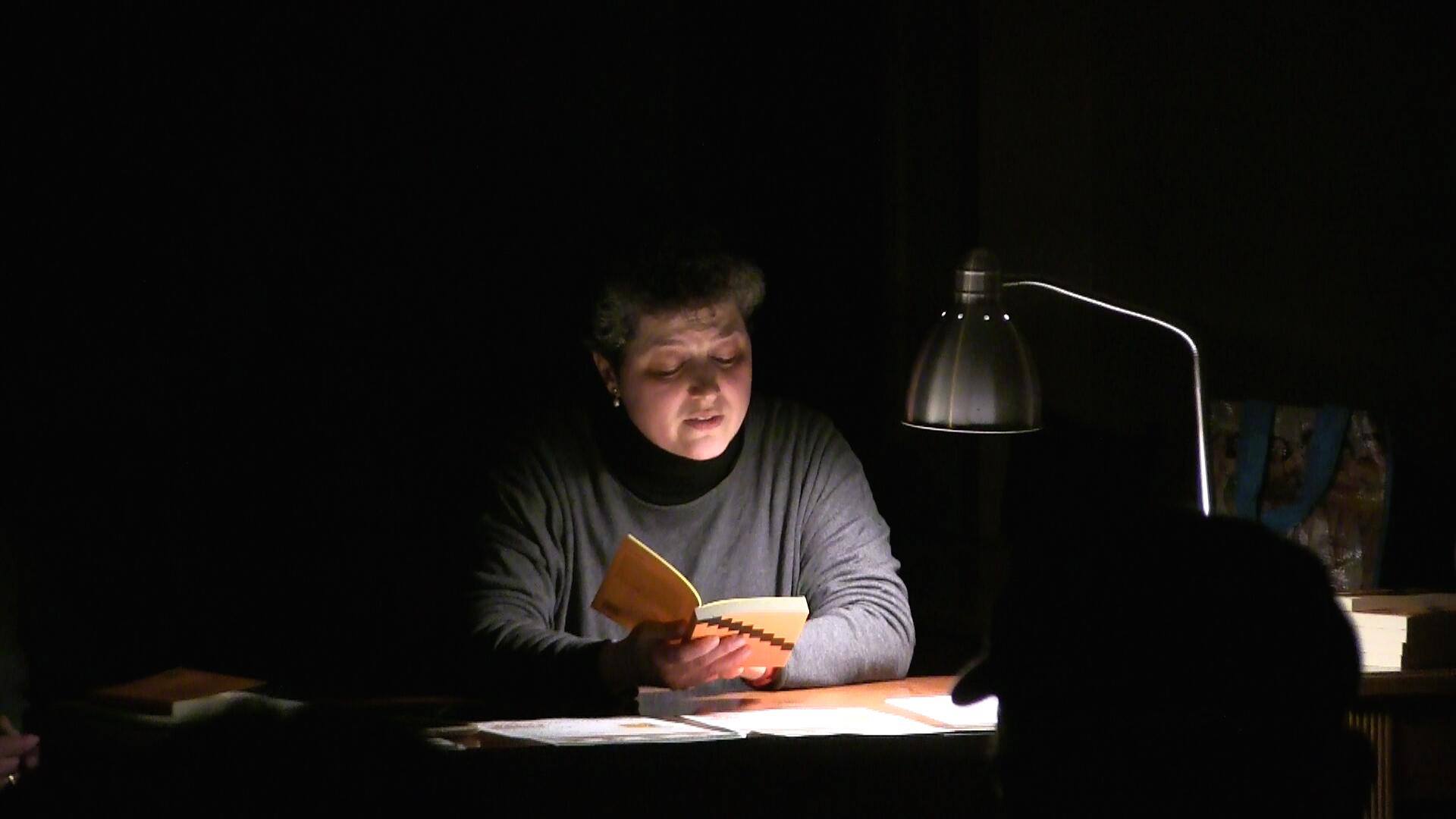

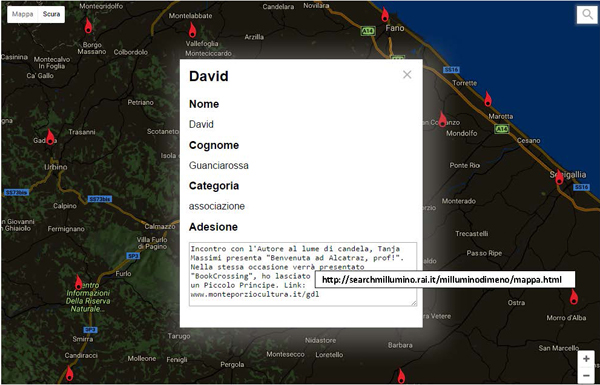

Tanja Massimi 24 febbraio 2017 – intervista, contributo audio e video

Piccola intervista a Tanja Massimi in occasione della presentazione del suo libro “Benvenuta ad Alcatraz, prof! del 24 febbraio 2017 in concomitanza con “M’illumino di meno” organizzata da Caterpillar.

D. Come è nata la tua esperienza di insegnamento presso la Casa circondariale di massima sicurezza di Fossombrone?

R. È nata per caso anche se come dice la tartaruga di Kung Fu Panda il caso non esiste. Non me l’aspettavo anche perché< avevo il terrore di entrare in una simile struttura, non ero quindi una che avevo programmato e poi ho detto era una esperienza che non avrei voluto mai fare.

Un bel giorno mi arriva una telefonata dalla segreteria della scuola di Lucrezia dove una segretaria mi chiede se ero pronta ad affrontare una supplenza presso la casa di reclusione di massima sicurezza di Fossombrone, io in quel periodo non avevo un lavoro e quindi ho preso un bel respiro e ho detto si!, lo accetto.

D. Quali progetti hai fatto?

R. Inizialmente come supplente, entrare lì dentro è disorientante perché nessuno mi aveva detto cosa dovevo fare, come mi dovevo comportare, quali vesti mettere, ecc. .Il primo impatto è stata la parte più difficile di tutto il periodo di supplenza. Verso la fine, quando ormai mancava poco al termine, portai ai miei “alunni” una specie di eredità, come una cosa che io volevo lasciare essendo sicura che non li avrei più visti (come difatti fu), una poesia famosissima di Rudyared Kipling “se” oppure lettera al figlio). Inizia con: se riuscirai ad essere calmo quando tutti gli altri intorno a te la stanno perdendo, se riuscirai … e continua sempre con un inizio di questo tipo. È praticamente un inno alla vita, sono i consigli di un padre per dire al figlio come fare per diventare un vero uomo, come fare per distinguere il bene dal male.

Volevo lasciare loro qualche cosa, quello che mi colpì è che leggendo insieme a loro venne fuori che questo pensare, anche se la poesia era semplicissima, non erano capaci di cogliere il significato di queste frasi. Non avevano la capacità di cogliere il messaggio che veniva dato, mi accorsi anche della grande sete che avevano di imparare perché erano cresciuti sentendo sempre due litanie; sei stupido, non capisci niente andrai a finire in galera. Avevo capito che loro avrebbero apprezzato moltissimo la lettura, un cammino per cogliere che erano, di fare un incontro con se stessi.

Quello che ho messo in piedi è stato un progetto di lettura “Leggere per vivere”, sono stati letti 5/6 libri e ognuno di questi affrontava una tematica precisa che andava a toccare i cuori e i destini di questi “allievi”. Il progetto è durato 5 anni.

D. Com’è nata l’idea di scrivere questo libro?

R. Per caso, non avevo in mente di farlo. Ad un certo punto del mio percorso come volontaria, gli incontri erano talmente forti, talmente ricchi di umanità che andavano a scuotere delle cose dentro di me, andavano a scoprire le identità degli ”alunni” che frequentavano il corso, non potevo rimanere impassibile di ronte a quello che vedevo. Anche se apparentemente cercavo di rimanere fuori da questi vissuti, ad un certo punto del mio percorso mi ritrovai una mattina e da quella mattina per diverse mattine a svegliarmi con delle frasi intere che mi frullavano in testa, titoli di capitoli che erano come dei flash, venivano e io non potevo dare nulla. Dicevo passeranno e continuavano e non scrivevo ma più non scrivevo e più venivano fuori prepotentemente, ad un certo punto ho detto non ce la faccio più, mi devo mettere a scrivere.

D. Rifaresti oggi quella esperienza?

R. Si! assolutamente. Se dovessi avere una cattedra fissa, ora non l’ho ancora e forse non l’avrò, farò domanda esplicita per andare ad insegnare nella casa circondariale di Fossombrone.

Lo rifarei proprio, è proprio un mio desiderio.

Contributo audio. Lettura del brano finale del libro “Incitamento alla lettura”

.

Contributo video da Teleskianto a cura di Mauro Zandri

Non dirmi che hai paura – commento e video

Commento al libro "Non dirmi che hai paura" di Giuseppe Catozzella di cui si è discussso nella riunione del Gruppo di Lettura del 21 febbraio 2017. Per completezza sono stati aggiunti tre video tratti da Youtube.

Non dirmi che hai paura

di Giuseppe Catozzella

(una sintesi di V.G. – per non dimenticare)

Non ce l’ha fatta la piccola Samia a realizzare il suo sogno, quello che dava senso ai suoi giorni conferendole la forza e l’energia di una guerriera.

Così la chiama aabe, il padre, un uomo saggio, giusto e tenero con i figli, il quale cerca di resistere con tutte le sue forze all’ondata d’odio razziale ed interetnico che attraversa la Somalia dal 1991, raggiungendo il suo massimo storico con l’avvento dell’organizzazione islamica fondamentalista di Al-Shabaab, appoggiata da Al-Queda.

Mentre hooyo, la madre, piange e si commuove anche per un nonnulla, l’uomo si premura di coltivare sentimenti di pace e solidarietà tra i membri della sua famiglia e quelli dei suoi vicini con i quali condividono l’ampio cortile.

Non c’è ragione d’essere nemici. I due capi famiglia, pur appartenendo ad etnie diverse, abgal e darod, sono amici fraterni, come pure i loro figli. Entrambi gli uomini se ne vanno al mercato insieme a vendere le loro poche cose, vestiti il padre di Samia che è di etnia abgal ed ha la pelle non troppo scura, e verdure il suo amico di etnia darod, di pelle nera e dal naso schiacciato. Insieme trascorrono le serate giocando a scopa (eredità della colonizzazione italiana assieme a certi proverbi e modi di dire) e tra sogni e povertà, intanto che i loro figli giocano a griir (un gioco maschile con i sassolini) o a shentral (l’equivalente della nostra campana).

Mentre nelle le vie di Mogadiscio, piene di buche per i colpi di mortaio, scorrazzano le milizie dalle giubbe scure, bruciano copertoni e si levano fumi dai cumuli dell’immondizia, nella famiglia di Samia ed in quella di Alì, suo fraterno amico, si coltiva la speranza e si pratica la difficile arte della resistenza, allietati dal dolce canto di Hodan, l’abaayo (sorella) di Samia.

Ai due bambini piace correre, lo fanno da sempre con un entusiasmo tenace ed irriducibile.

Ogni giorno si allenano per ore durante il coprifuoco, evitando le zone scoperte, come il mare che rimane off limit e perdutamente rimpianto; lo fanno con loro esili gambe, segno di una lunga denutrizione, con le scarpe logore e sfibrate ricevute da qualche fratello più grande e con la paura di essere visti, fermati e minacciati dai miliziani, Alì in quanto darod e Samia in quanto femmina.

Ben presto si evidenzia la superiorità atletica della piccola donna, di cui l’amico s’improvviserà abile allenatore riuscendo a darle quei consigli tecnici e quella disciplina che la porteranno a vincere nelle gare nazionali, aggiungendosi ad una determinazione ed una volontà di riuscita senza precedenti.

Provate voi a correre con la paura di essere visti, a farlo di notte in uno stadio pieno di buche ed appena illuminato dalla luna, a farlo nonostante il burqua divenuto obbligatorio e la palese opposizione di giovani barbuti dagli occhi di ghiaccio, persi in abissi di cattiveria, che vi fermano, vi insultano, vi puntano un coltello sulla carne delle cosce, quelle su cui riponete la speranza della vittoria e la fiducia in un riscatto possibile, oppure vi fanno intendere che ruberanno la vostra verginità!

Eppure la piccola Samia tiene duro e non cede alla paura. Il suo sogno è più grande e poi glielo ha detto il padre di non averne.

“Se hai paura le cose che temi diventeranno vere”, così le ha detto prendendole il viso tra le mani grandi. E allora lei se le ripete ogni giorno quelle parole, nonostante tutto attorno crolli e vada a pezzi: il padre ferito e senza più un piede che non può più lavorare e che poi verrà ucciso a tradimento, il migliore amico costretto ad andarsene assieme a ciò che resta della sua famiglia perché l’odio nei loro confronti è divenuto insostenibile, l’amata sorella che si sposa e lascia la casa materna privandola del conforto della sua musica, quella stessa sorella che poi ritornerà, perché anche la famiglia del marito è costretta a lasciare Mogadiscio, e che a sua volta deciderà di abbandonare il paese e di andare in cerca di un mondo senza guerra.

Samia stringe i denti e sopporta tutto. Sta col suo dolore e con la sua solitudine con la forza ed il senso di responsabilità di un adulto, puntando alla sua meta senza un attimo di cedimento, fino a giungere alle olimpiadi di Pechino del 2008 e scoprire l’altra faccia della vita e del mondo: benessere, bellezza, modernità, allegria. Superata la paura di volare si ritrova catapultata tra grattacieli e porte che si aprono da sole, tv e vasche da bagno, e giovani che vengono da ogni angolo della terra nelle loro tute multicolori agitando le bandiere delle nazioni che rappresentano e sfilando davanti ad una folla enorme ed esultante seduta sugli spalti, tra inni nazionali, allestimenti scenici e coreografici che la lasciano senza fiato, come in una vertigine.

Samia sa che non può competere con tutto questo, con le altre atlete così belle e forti che le passano accanto. Sente tutto il peso della sua inferiorità fisica, sociale e culturale ma sa che deve mettercela tutta, perciò cerca di concentrarsi come sempre, pensando ad aabe ed alla sua terra e a ciò che lei ora sta rappresentando per la Somalia. Arriva ultima ma il suo sforzo è così grande che il pubblico glielo riconosce e la incita e la sorregge fino alla fine. Avrà anche l’onore di essere intervistata, di vedere pubblicata la sua foto sui giornali e di comparire alla tv, ma non le piace essere oggetto d’interesse in quanto atleta sfortunata perché proveniente da un paese in guerra. Vuole vincere, non far pena.

Eppure comprende anche che si sta in qualche modo avverando la profezia del padre, e cioè che la piccola guerriera sarebbe diventata un simbolo di liberazione e di riscatto non solo per la Somalia, ma anche per tutte le donne musulmane, così oppresse e private di diritti e libertà fondamentali per un essere umano.

Tornata nel suo paese in guerra si sente avvolta nell’amore della sua gente che le tributa ammirazione e riconoscenza, le quali però non sarebbero bastate a sostenerla nel suo sogno se non avesse ricevuto anche ogni settimana innumerevoli lettere da donne musulmane di ogni nazione che la eleggevano a simbolo della loro lotta.

Ma come riuscire a non tradire la loro fiducia quando allenarsi diventa sempre più difficile, quando lo stesso comitato olimpico che fino a quel momento l’ha sostenuta è osteggiato dal regime dittatoriale, il quale impone regole assurde come il burqua per le donne o il divieto dei pantaloni corti per gli uomini, assieme all’obbligo della barba lunga ed al taglio cortissimo dei capelli?

Fedele alla promessa fatta al padre di non lasciare mai Mogadiscio e di cercare il suo riscatto restando e non fuggendo come avevano già fatto tutti, compresa sua sorella – la quale ormai non aveva più neppure il conforto della musica, anch’essa vietata – Samia all’inizio rifiuta l’aiuto offertole da una giornalista americana.

La giovane donna infatti potrebbe farla espatriare in Etiopia, dove conosce un buon allenatore che un tempo correva, ma la ragazza, combattuta tra il desiderio ed il senso di colpa, per lungo tempo non osa accettare quella proposta finché un giorno accade qualcosa, qualcosa che viene dal passato e la sconvolge profondamente.

Viene a conoscenza del tradimento di un amico pentito che non seppe resistere alla seduzione dei fondamentalisti, i quali reclutano i loro adepti facendo leva sulla loro disperazione. Ragazzi che non ne possono più di fame, ignoranza e povertà e che, pur con grande tormento interiore, finiscono per abbracciare il fucile, farsi crescere lunghe barbe, frequentare le scuole coraniche e scorrazzare per le strade terrorizzando la popolazione, con le coscienze annebbiate dal Khat, la droga che viene loro somministrata perché eseguano in uno stato allucinato e perciò senza freni inibitori, i crimini più efferati.

Samia comprende dunque che non c’è più speranza per sè nè per la Somalia se anche qualcuno con cui ha condiviso i propri sogni può giungere a tanto, perciò decide che solo la fuga può salvarla da quel paese maledetto.

Accetta l’aiuto dell’amica americana e si ritrova ad Addis Abeba a dividere con altre donne un piccolo appartamento, in attesa di documenti che le permetteranno di allenarsi alla luce del sole. Sta bene lì. Anche l’aria che respira è diversa, pulita. Se ne sorprende perché da che è nata, con la guerra, la sorella maggiore e cattiva come la chiamano a Mogadiscio, ha sempre e solo sentito odore di polvere da sparo nelle narici. Ma l’attesa è lunga e snervante, passano i mesi ed i documenti non arrivano: fa parte della strategia del regime tenere la gente col fiato sospeso.

Samia ora è tahrib, clandestina in cerca di rifugio, e non può accedere allo stadio se non di notte, quando nessuno la vede, come sempre, anche se ora può correre senza l’impedimento del burqua e sentire l’erba fresca sotto di sè quando si stende a guardare le stelle, come faceva nel suo paese prima dei divieti.

Ma non è questo ciò che vuole. Non è lavorare per pagarsi l’appartamento, nè doversi difendere dal disprezzo delle sue compagne di stanza che non capiscono quella sua pressante esigenza di correre e di vincere. Samia non ha più tempo da perdere. Capisce che non potrà mai allenarsi gareggiando e confrontandosi con altre atlete perché le è dato di correre solo di notte, da sola. Se ne andrà dunque anche da lì. Non deve tergiversare ancora, altrimenti non riuscirà mai a partecipare alle olimpiadi di Londra del 2012. Seguirà l’esempio di sua sorella, con la quale è rimasta in contatto tramite telefono e internet. A lei le cose sono andate bene. Ha trovato l’aiuto degli organismi internazionali che si occupano di rifugiati politici. Le hanno dato una casa, prima a Malta e poi ad Helsinky, dove vive con il marito e la figlia, nata proprio quando lei correva per le olimpiadi cinesi.

Samia intraprende così quello che tutti gli africani chiamano IL VIAGGIO, qualcosa di mitico in cui ripongono tutti i loro sogni. Lo coltivano dentro di sè da qualche parte fin da bambini, come una sorta di terra promessa di cui parlano ogni giorno tra amici e fratelli, raccontandosi storie di uomini e donne che ce l’hanno fatta a raggiungere i paesi europei, a trovare un lavoro, a costruirsi una famiglia e a mandare i soldi a quella d’origine.

Ha un po’ di denaro da parte guadagnato lavorando e si mette in contatto con i primi trafficanti. Dall’Etiopia al Sudan e poi dal Sudan, attraverso il deserto, fino a Tripoli, infine il mare, quindi Lampedusa e l’Italia.

A qualcuno va bene, ci arriva nel giro di qualche mese, a qualcuno invece va male, ci impiega anni o non arriva affatto, abbandonato nel deserto se cade dal mezzo che lo trasporta o riportato indietro se non ha i soldi per andare avanti, oppure, se donna, violentata ripetutamente per pagarsi il viaggio.

Samia ci mette un anno e mezzo prima di morire in mare, mentre cerca di agganciarsi, senza riuscirci, ad una fune che la nave italiana lancia in acqua. L’alternativa a quel tuffo sarebbe stato il ritorno, come non si sa, visto che il barcone che conteneva centinaia tra uomini e donne era in avaria.

Il viaggio l’ha inghiottita assieme ai pochi oggetti che le era stato consentito di portarsi dietro: la fascia con cui correva donatale dal padre, hijab, il fazzoletto legato al polso con la conchiglia che l’uomo aveva regalato alla madre di Sumia quando si erano sposati e ciò che restava della foto del suo idolo Mo Farah, suo connazionale emigrato in Inghilterra e vincitore, di lì a poco, dei 5000 e dei 12000 metri alle olimpiadi di Londra del 2012.

La beffa finale. Non bastavano la guerra, gli abbandoni, l’oppressione, la miseria, la fame, il tradimento…Iblis, il demonio, non era ancora contento.

“Quanti chili di merda deve ancora cadere sulla testa dei malvagi perché ci sia giustizia, pace ed uguaglianza nel mondo e non debbano rimetterci sempre quelli che hanno già sofferto così tanto?” avrebbe detto Samia se fosse scampata alla morte, parafrasando quel proverbio italiano che suo padre ripeteva tante volte.

Il viaggio fu la prova più grande, la corsa più difficile.

Ammassati per giorni come bestie in fuoristrada scassati, pressati come sardine in spostamenti privi di tappe intermedie su strade piene di buche o pressochè inesistenti, finendo sempre in luoghi diversi da quelli promessi e concordati, spesso carceri fatiscenti infestati da topi o ricoveri per animali in mezzo al nulla, restandovi per mesi, finchè non si trovano altri soldi per proseguire.

Stipati gli uni a ridosso degli altri, in camion o container infuocati, come bestie che si portano al macello, tra il vomito e gli escrementi, il puzzo del sudore della pelle e gli svenimenti per mancanza d’aria, la dissenteria, la fame e la sete, gli insetti che si attaccano alla carne e i cadaveri di chi non ce la fa – magari soffocato dal bolo di sabbia piantato in gola – tra uomini, donne e bambini che vengono da ogni parte dell’Africa, ognuno col suo sogno: il lavoro, l’università, diventare medici e tornare per curare la propria gente o semplicemente avere una famiglia; sogni che si frantumano a mano a mano che si procede e si perde la dignità del pudore, uscendo dalla condizione di Tharib, clandestino, per diventare Hawaian, bestia.

Lingue e dialetti che si incrociano, incomprensibili, una babele di suoni che diventa il canto corale di chi vuole scacciare la paura, una mano che soccorre ed aiuta, e poi più niente, solo se stessi e la propria cattiveria che si fa strada.

Non si è più aboowe(fratello) o abaayo (sorella) di colui o colei che viene dallo stesso paese, come ci si chiama quando le cose non sono così insopportabili; non è più possibile nessun gesto di solidarietà, altrimenti non si riesce a tenere duro.

C’è posto solo per occhi vuoti, solitudine e preghiere, un vago ricordo dei motivi della partenza e poi allucinazioni, follia che avanza, gesti inconsulti che, si sa , procureranno la morte.

Ma Samia resiste anche a tutto questo, contando fino a 1000, un’ora e poi10000, dieci ore…per non perdere il senso del tempo, e non smarrirsi nell’eternità di quel viaggio.

Salire, ammucchiarsi, scendere, dormire sulla nuda terra tra gli odori nauseabondi dei corpi, nutrendosi solo di noccioline, come le scimmie, o di moffa, un’orribile poltiglia di cereali buona appena per le bestie. E poi ancora e sempre soldi: 700 dollari, 1000.., altri 15000…I trafficanti libici sono i peggiori, collusi con la polizia succhiano il sangue come sanguisughe.

Per fortuna Samia ha Harod che non l’abbandona mai, e, quando la sorella non ce la fa più, c’è la madre, che non la dimentica, a costo di grandissimi sacrifici. I trafficanti sono attrezzati: hanno il Gps per non perdersi nel deserto e trovano sempre una postazione internet o un ufficio postale da cui far chiamare dai profughi le proprie famiglie per farsi mandare altri soldi.

Samia inoltre ha ancora il suo sogno, anche se sempre più lontano e sfumato: le olimpiadi di Londra, correre, vincere per la Somalia, per suo padre che ha creduto in lei e che continua a sussurrarle ‘non dire che hai paura’. Non solo, ha anche le lettere, tante lettere: quelle che le mandavano le donne musulmane e che riaffiorano nella memoria per ricordarle la sua missione e quelle che trova abbandonate sul pavimento della prigione libica da chi l’ha preceduta, lettere mai spedite a famigliari, mogli, figli a cui si racconta il proprio dolore e la propria fatica, cercando conforto nel ricordo delle proprie origini.

Solo la beffa per la piccola Samia e nessuna festa, mentre la nostra commozione sale, fino alle lacrime trattenute, alla rabbia che monta assieme all’ammirazione non solo per quella piccola donna ma anche per questo straordinario scrittore/giornalista traboccante di sensibilità e di capacità descrittiva ed introspettiva, il quale ci conduce con cognizione di causa ed ottima stile nell’universo mentale ed emotivo di quanti, ora e sempre, hanno cercato con tutte le forze di rendere veri i propri sogni, primo fra tutti quello di pace e di giustizia.

Non possiamo non immedesimarci, almeno per tutta la durata della lettura, con la piccola Samia e con coloro che ne hanno condiviso il viaggio, rabbrividendo ancor più di quanto facciamo vedendo alla tv o nei documentari immagini analoghe a cui ormai siamo così assuefatti da non provare più alcun raccapriccio.

E ciò avviene perché le parole di Catozzella scavano nelle pieghe del sentimento, del desiderio e della volontà di riscatto, andando a contattare zone emozionali profonde, quelle che ci permettono di riconoscere quel dolore anche come nostro, cioè connaturato alla condizione umana, già vissuto dalle generazioni che ci hanno preceduto e con discrete possibilità di riguardarci da vicino in un futuro forse non troppo lontano, visti i tempi.

Per onorare la memoria di Sumia e del suo impegno civile – che possa essere di esempio per i ragazzi che la incontreranno attraverso questo libro – e per ricordare a noi stessi che Nord e Sud non sono posizioni geografiche assolute ma relative al punto di osservazione e che è solo per caso che siamo nati qui e non in Africa, voglio riportare alcuni termini della lingua somala la cui dignità è pari ad ogni altra lingua del mondo, compresa quella più diffusa perché fu la lingua di conquista.

Ometto i termini già citati:

shat = una bevanda bevuta al bar dai protagonisti della nostra storia

wiilo = maschiaccio (così chiamavano Samia)

burgico = braciere (sul quale la madre di Samia cucinava il riso e le verdure)

angero = pane

kirisho mirish = un piatto tipico

ferus = lampada a petrolio ( che veniva usata in casa essendoci luce elettrica solo per le strade, dove la gente sedeva la sera sotto i lampioni per leggere, quando non era ancora vietato dedicarsi alla cultura)

quamar e hijab = veli colorati, trasparenti e seduttivi, che indossavano le donne di Mogadiscio per esaltare la loro femminilità, prima dell’avvento di Al-Sharab

aroos = matrimonio ( ben sette giorni di festeggiamenti, sempre prima della dittatura)

Niiko = un genere di musica tipica somala che suonava la sorella di Samia con il suo gruppo

sacab = battito ( Harod lo faceva con le mani durante i concerti)

shareero = una specie di lira

Kaban = liuto

Shambal = due pezzetti di legno usati come percussioni

gobeys = flauto

koor = campana (dei cammelli, usata anche come strumento)

Bakara = il mercato dove viene ucciso il padre di Samia, luogo di attentati e stragi

Infine, mentre gli Italiani lasciarono come ricordo del loro “passaggio” tra vari proverbi quello già citato “potessero piovere sulla tua testa mille chili di merda ….” quello che ci consegna la storia di Samia, attraverso la bocca della sorella musicista Harod è:

“DURBAAR GARABKAGA HA KUGU JIRO AMA GACALGAAGA HA HUU RUMO” vale a dire

“LASCIA CHE LA MUSICA ARRIVI, BASTA CHE CI SIA LA MUSICA”….

…e li chiamano BESTIE..

Intervista Giovanni e Francesco Belfiori

In occasione della presentazione del libro “Le parole mute del tempo” intervistiamo i due autori Giovanni e Francesco Belfiori.

D. Il protagonista del romanzo è un poliziotto della stradale, è forse un modo di ricordare l’attività svolta da vostro padre?

R. Non è un ricordo, è semplicemente un libro che nasce anche dal fatto che siamo entrambi figli di un poliziotto e questo significa aver avuto, fin da bambini, una divisa dentro casa, per cui la divisa, per noi, è stata un’abitudine.

D. Nella realtà è possibile che un poliziotto della stradale venga coinvolto in indagini di questo tipo?

R. Sì, la polizia stradale, almeno per i comandi più importanti ha un nucleo di “polizia giudiziaria” perché anche la stradale fa indagini; tanto per fare alcuni esempi, traffico di camion rubati, merce rubata in autostrada, traffico di uomini ecc. .

D. Possono riguardare anche omicidi?

R. Certamente, dipende molto da come le indagini si sviluppano, dipende anche da chi interviene prima sul posto e da chi assume prima le indagini.

D. Nella quasi maggioranza dei casi, il libro nasce da una idea di uno solo autore, come è nato il romanzo a quattro mani?

R. Giovanni: avevo scritto un primo nucleo che per me era già un romanzo concluso di circa 100 pagine dattiloscritte in cui il protagonista era chiaramente Livio Bacci. Prima di farlo leggere a qualche editore l’ho fatto leggere ai miei amici e ai miei fratelli, ho un altro fratello più grande e Francesco che è il più piccolo.

Il problema è nato quando Francesco non è che mi ha risposto semplicemente dicendo “bello” oppure “brutto”, lui mi risponde dicendo: secondo me a pagina tal dei tali dovresti approfondire di più, quella cosa lì la devi cambiare, ma perché là non hai detto questo invece di quest’altro ecc.

La prima mail, forse hai ragione! gli rispondo inviandogli il testo con alcune correzioni e lui mi risponde; quello lì l’avrei scritto in modo diverso e così via.

Dopo qualche mail gli dico: stai a sentire, lo vogliamo scrivere insieme? E così è stato.

Francesco: abbiamo proceduto nella stesura senza quasi mai incontrarci, io vivo a San Angelo in Vado e Giovanni vive e lavora a Roma.

Quando Giovanni mi spedì le prime 100 pagine, il libro mi è subito piaciuto altrimenti non mi sarei speso in più di qualche complimento.

Mi è piaciuto e ho rivisto, in quelle pagine, una parte della mia vita che avevo dimenticato, quella del figlio di un poliziotto, avevo rivisto anche gli anni in cui io ero bambino e Giovanni un adolescente. Ho rivisto i rituali, i posti, le sensazioni , gli odori di quel periodo ed è stato automatico cimentarmi in quella scrittura.

Com’è scrivere a quattro mani? mi ha dato la garanzia di obiettività e di condivisione, tutto quello che scrivevo non era per me, era per noi e questo mi ha costretto a scrivere seguendo una logica molto diversa.

In più mi sono trovato nella condizione di approfondire, a priori, la storia e il personaggio. Livio Bacci si muove in un piano cartesiano che io e mio fratello conosciamo molto bene, paradossalmente nel libro abbiamo costruito un personaggio che esce fuori con una percentuale alta ma non al cento per cento. Perché? perché quando scrivi in due sei costretto a far davvero vivere il personaggio, quando scrivi da solo il personaggio, nella maggior parte dei casi, nasce e si crea man mano che scrivi.

Quando scrivi in due il personaggio deve essere “vivo”, devi conoscere i suoi gusti musicali, i suoi orari e tante altre cose che nel libro non ci sono.

Scrivere in due mi ha dato una garanzia di muovermi nell’ambito del verosimile.

D. La prima parte del libro è la descrizione di una città, diciamo Fano, e la vita degli anno 80, per voi è stato un modo per ricordare quel periodo o è una cosa essenziale ai fini della trama del romanzo?

R. La parte degli anni 80 è centrale; il romanzo si divide in tre parti, l’inizio che è il presente cioè il 2000, poi la parte centrale gli anni 80 e la parte finale gli anni 2000.

La parte centrale è essenziale perché fa parte della trama, Livio Bacci poteva solamente ricordare cosa era accaduto e poi proseguire il racconto nel tempo attuale. Abbiamo voluto scrivere un vero feed-back, passo indietro, perché secondo noi rendeva molto bene come Livio si era comportato in quel momento. È servita, alla trama, per dare un senso alla sua personalità, senza quella parte avremmo stentato a capire bene perché Livio si appassiona tanto e in quel modo a quel caso, non soltanto perché l’aveva vissuto in prima persona ma perché negli anni 80 conosce un’altra persona che per lui è importante, un altro poliziotto. Livio Bacci conosce un Commissario di polizia che si chiama Cosimo Labufala e quel commissario in qualche modo lo farà crescere. (il contributo sonoro è il primo incontro fra i due).

Tant’è vero che per noi il libro è “Una storia degli anni 80”, diventato poi sottotitolo del libro.

D. Concludiamo questa intervista prima di tutto ringraziandovi per la vostra gentilezza e con un’ultima domanda: qui si parla di una prime indagine, ce ne sarà un’altra?

R. Abbiamo scritto più di una cosa, dipende dall'editore. Se l’editore pensa valga la pena andare avanti per un secondo caso avrete il “piacere” di leggere una nuova avventura di Livio Bacci.

_____

Contributo audio della serata

.